郑家大屋:湘北两百载沧桑物证

彭西玲

湖南省东北部的汨罗市长乐镇有一幢清代所建的老屋——郑家大屋,迄今近两百年,历繁华、经战火,集清代民居、中共湘北特委旧址、新时代研学基地于一体,立于古巷闹市,无声地见证着时代的沧桑与巨变。

千年古镇民居代表

位于汨罗东北部的长乐镇是一座拥有数千年历史文化的名镇,汉代曾是罗县县治,南北朝至隋唐年间曾是古岳阳郡、岳阳县、湘阴县之治所,明清时期是湘北商贸重镇。古镇至今还保留一部分始建于明、清的古宅,郑家大屋就是其中典型代表,是其时繁荣与富庶的象征。

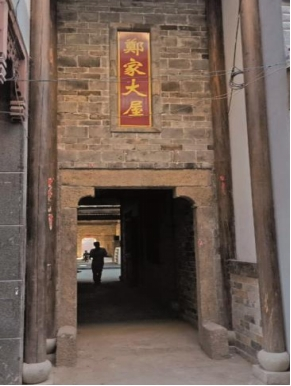

郑家大屋大门

郑家大屋大门

郑家大屋为富商郑志桂于清朝道光年间所建。明初,郑氏自江西抚州金溪石门多公塘村迁入长乐。郑志桂(1791-1863年)是郑姓迁入长乐第12代裔孙,从盐业起家,而后拓展到稻谷、大豆、芝麻、布匹、茶叶、竹等各类南货领域,在长乐街回龙门外的汨江边建有私家码头,并建立私家商业船队,成年累月穿梭于两湖各地,并沿长江西上东下,上达川蜀,下达南京。在长乐街拥有胡氏票号钱庄、当铺、粮店和各类商铺33栋,富甲一方。

郑志桂于道光六年(1826年)开始在家院附近购置土地,大兴土木,修建了规模庞大的宅院,占地几十亩,临街大店铺12个。传说建造时,12个麻石大门在一个时辰内竖起,建屋初,派32张土车子到长沙城里运铜钱。建成后的郑家大屋为四进六天井建筑。第一进店铺采用的穿斗抬梁和硬山搁檩混合结构,堂屋为穿斗抬梁式木结构,其余建筑屋顶采用硬山搁檩。中间两个“虎眼天井”,第三进与第四进建筑之间还有四个天井,天井采用东、南、西、北、中五方布局,用于解决两边厢房的采光、通风及排水问题。建筑有明确的纵主轴线,堂屋是该建筑的核心,房廊为次轴线。整个建筑群通过堂屋、房廊这些过渡空间贯穿联系。

现存的郑家大屋为一连三进直通的大堂屋,占地面积约1000平方米,前、后大门宽1.8米,高2.6米,堂屋宽5.2米,长7.4米,房屋数间,横向、纵向天井各一个。石框木柱,青砖黑瓦,厢房阁楼,无不显示其过往的辉煌。

湘北革命核心场所

汨罗市是全国一类革命老区县市区。土地革命战争时期,汨罗属湘鄂赣苏维埃革命根据地。1930年,中共湘北特委、中共湘阴县委迁入长乐街,湘阴县苏维埃政府也在长乐街成立,湘北特委和县苏维埃政府办公地点都设在郑家大屋德生和药店内,这一时期郑家大屋成为指挥湘北革命的核心场所。

1930年8月下旬湘北特委驻汨罗长乐街旧址

1930年8月下旬湘北特委驻汨罗长乐街旧址

1930年2月,汨罗境内洪、向、蓝三洞掀起轰轰烈烈的“搬搬运动”,把土豪劣绅强取豪夺而得的财物分给贫苦大众,其势如暴风骤雨,异常迅猛。在岑川还建立了中共湘阴县委。3月,县内第一个乡苏维埃政府在下宏山团(今三江镇八景村境内)建立,此后苏区不断发展壮大。5月,建立起第一区苏维埃政府。7月,彭德怀率红三军团攻克岳州后重返平江苏区时,在长乐街作短期休整。彭德怀利用休整间隙,走进古街,了解民情及苏区建设情况,鼓励人民大胆闹革命。长乐一带的人民革命斗争在红三军团的支持下,进展很快,建立了第二区苏维埃政府。7月27日,红三军团一举攻克省会长沙,中共湖南省委为便于领导湘鄂赣边区人民的革命斗争,决定撤销中共湘鄂赣边特委,另组湘东特委和湘北特委。

1930年8月初,中共湘北特委在平江嘉义成立,领导平江、湘阴、岳阳、临湘和江西修水、铜鼓6县的工作。为执行中央“以武汉为中心的全国总暴动和集中红军攻打中心城市的计划”,中共湘北特委决定将特委机关由地处山区的平江嘉义迁入汨罗长乐街。因为这里的革命斗争已经掀起高潮,基础较好,区位优越,南靠长沙,北连岳州,又有粤汉铁路贯穿全境,交通方便,可为特委开展工作提供有利条件。8月下旬,特委机关迁移至长乐街,办公地点设在长乐街郑家大屋德生和药店内。此时,中共湘阴县委机关也由蓝家洞迁到了长乐街。10月因苏区扩大,中共湘阴县委在长乐街召开4个区的区、乡苏维埃代表大会,正式成立湘阴县苏维埃政府,辖4个区、39个乡苏维埃政府,办公地点仍设长乐街郑家大屋德生和药店。

特委根据中共中央《新的革命高潮与一省或几省首先胜利》的决议,确定其政治路线,主要内容是组织群众,武装群众,集中一切革命力量完成湘北总暴动,夺取岳州,推翻国民党地方反动政权的统治,建立工农兵及劳苦贫民自己的苏维埃政权。在此后一年里,特委带领10万苏区人民意气风发,建政权,闹暴动,反“围剿”,轰轰烈烈,势如破竹,为湘鄂赣革命根据地的创建发展作出了重要贡献。1930年8月至11月底,在红十六军攻打汨罗火车站、荣家湾火车站、黄沙街、湘阴县城等7次战斗中,汨罗苏区就有1万多人积极参战,奋勇杀敌。汨罗苏区人民的斗争,由于有中共湘北特委的直接领导和指挥,取得了历史性的胜利。

抗日烽火重要证物

日军第四十五联队侵犯汨罗长乐街

日军第四十五联队侵犯汨罗长乐街

1939年9月底至10月上旬,1941年9月至10月,1941年12月初至1942年1月,1944年5月,日军4次共调集40万重兵、100余架飞机,从赣北、鄂南、湘北等地,兵分三路,向长沙发动四次大规模进攻(俗称湘北会战,统称长沙会战)。

汨罗江是历代兵家必争之地,也是湘北会战中三道防线(新墙河、汨罗江、捞刀河)中的中间防线。日军每次从北向南进犯和从南向北败退,都要从汨罗境内经过,烧杀掳掠,无恶不作,先后制造了湘阴县城、营田、新市、归义、青山、长坪、大架坪等7大惨案,共杀害同胞(含湘阴)74940人。面对外敌入侵,汨罗境内驻军及人民奋起御敌,誓死保卫,既有直属湘鄂赣特委领导的中共湘阴县委员会(1938年8月在长乐街成立)开展的抗日救亡活动,也有国民政府军的正面战场抗战,还有王震、王首道南下支队中派出的第六支队在杨宗胜带领下开展的抗日游击战斗及人民自发进行的抗日活动,给入侵的日军以沉重的打击。饱经炮火的郑家大屋无声地见证着日军累累罪行和国人奋起反抗的英勇不屈。

第三次长沙会战时,第六十师李豪连长率兵抵抗进攻长乐街的日军,全体官兵英勇拼杀,全部战死。

第三次长沙会战时,第六十师李豪连长率兵抵抗进攻长乐街的日军,全体官兵英勇拼杀,全部战死。

据史载:第三次长沙会战时,日军第四十四师团先头部队于1941年28日凌晨4时攻占长乐街,掩护主力部队撤退的国军第六十师一七九团连长李豪率部激烈抵抗,因寡不敌众,兵力悬殊,最后退守长乐下市街郑家大屋,被日寇包围,李豪连长肠子都被打出来了,但仍坚持还击敌人,最后英勇殉国,全体官兵无一屈服,奋力拼杀全部战死于长乐街。长乐乡民自发参与,奋勇支前,英勇杀敌的有:农民程生存组织的义务担架半个月运送伤员,每天都有100多副,多的时候达280多副;王少生、杨柳清、袁又喜、陈华兰、丁长庚、傅曙卿、曹祯祥、彭文汉、黄宜选、黄早明、黄鼎安、吴甫生、黄宋生13位农民壮士或仨俩为伍,或单独行动,以钢刀、利斧、锄头、短棍等为武器,与进犯之日军进行拼杀而光荣牺牲;龙利凡率众乡亲在井家干打死溃退之日军7名等等。1945年4月,杨宗胜率南下第六支队进入汨罗,以游凯和黄救黎为代表的许多青年农民参加了杨宗胜领导的南下第六支队的湘东抗日活动,严厉打击日军和汉奸土匪,为守土保乡谱写了可歌可泣的篇章。

四次湘北会战中,在中国军民的铜墙铁壁面前,日军都被碰得头破血流,累计伤亡达20余万人。第一次,日军伤亡3万余人;第二次,日军伤亡48327人;第三次,日军伤亡56900人;第四次,日军伤亡6.6万人。

新时代研学基地

郑家大屋内景

郑家大屋内景

硝烟散去,沧海变了桑田。贫穷落后的旧中国变成了日益走向繁荣富强的新中国时,湘北大地上亦是一片欣欣向荣。古老的长乐镇在新时代发展路上快步前进,其独特、厚重的历史文化积淀成为大力推进全域旅游的资源。

在长乐,看先后荣获第七届中国民间艺术节“山花奖”、文化部第十七届项目类“群星奖”、“湖南省十大最具魅力非物质文化遗产”等多项荣誉的“国家级非物质文化遗产”——长乐抬阁故事会;品始于明朝、久负盛名,两次在中国中部农博会获金奖,2013年获评国家地理商标保护的产品——长乐甜酒;寻根先锋小说代表作品之一、著名作家韩少功的《马桥词典》素材取材地——马桥村;玩国内高级豪华滑翔伞基地之一的智峰山尖滑翔伞;学大垅农庄的故事装扮、击鼓、农耕……还有汉唐时所建为纪念爱国诗人屈原的回龙门、元顺帝驻跸的二岳寺、亿万年风霜留下的自然奇观龙王潭等等都是长乐古镇丰厚的旅游资源。2008年,长乐镇被文化部认定为“中国民间文化艺术之乡”。2014年认定为“春节期间最著特色的地区文化古镇”,“湖南省历史文化名镇”。

人来人往里,熙熙攘攘间,同时具备古色、红色基因的郑家大屋成为游客必去打卡的新时代研学基地。方砖地、红灯笼、烟火痕,踱步屋中,建宅的辉煌,纷飞的战火仿若历历在目,而巷口新街处挨挨挤挤的店铺,琳琅满目的商品,车水马龙,川流不息,人们又走在康庄大道上。

(作者:彭西玲,中共汨罗市委党史研究室)

责编:张咪

来源:汨罗市融媒体中心

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=54574375 )

时政微周刊丨总书记的一周(1月5日—1月11日)

!/ignore-error/1&pid=54574355 )

习近平在二十届中央纪委五次全会上发表重要讲话

!/ignore-error/1&pid=54574335 )

学习·知行丨谈治党,总书记为何反复提到这两个字

!/ignore-error/1&pid=54573905 )

习近平在二十届中央纪委五次全会上发表重要讲话

!/ignore-error/1&pid=54573865 )

习近平在二十届中央纪委五次全会上发表重要讲话

!/ignore-error/1&pid=54573765 )

好评中国丨以“智”赋能,驱动“百年一遇”的产业腾飞

!/ignore-error/1&pid=54573745 )

好评中国丨正风反腐永不止步 为民担当笃行不怠

!/ignore-error/1&pid=54573725 )

好评中国|把握主动权 下好先手棋

下载APP

分享到