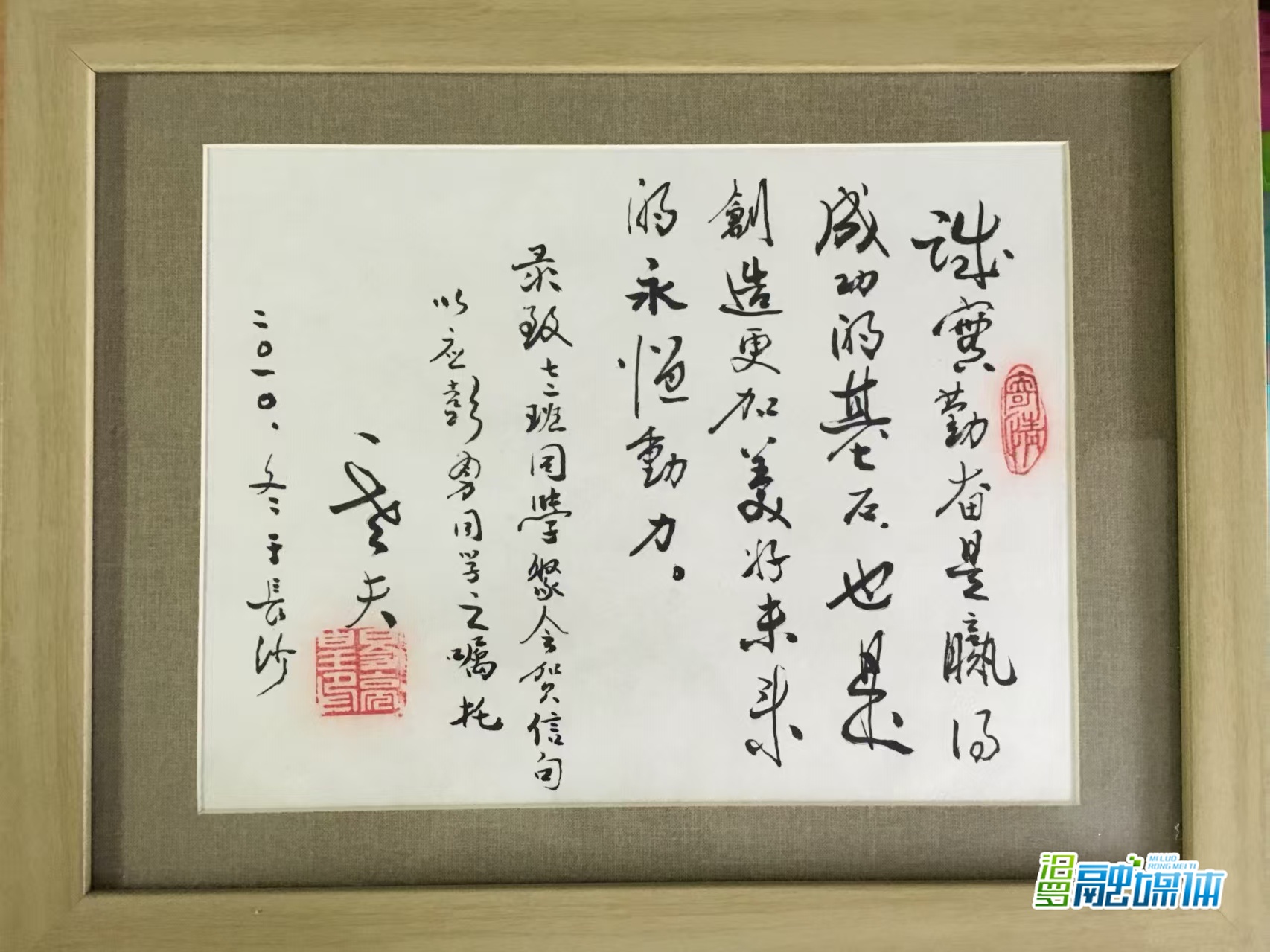

恩师易亮皇写给彭勇的临别赠言

恩师易亮皇写给彭勇的临别赠言

汨罗融媒体讯(记者 夏凡)在中国医学科学院、北京协和医学院药用植物研究所彭勇教授的办公室墙上,一幅字静静陪伴了他十五年:“诚实勤奋是赢得成功的基石,也是创造更加美好未来的永恒动力。”这是他的恩师——高二班主任易亮皇老师罹患肺癌后写下的临别赠言。

工作间隙,彭勇常凝视这熟悉的笔迹,既为自励,亦为缅怀,感念从青葱岁月到金秋年华这一路的相遇与成长。

知恩立志:从拆闹钟的少年到医学追梦人

今年已届花甲之年的彭勇,出生于汨罗市归义镇石桥坝社区大屋彭(原城郊乡双托村大屋彭)。作为家中长子,他深受父亲彭吉山——汨罗首位高级畜牧师的熏陶。父亲曾被评为岳阳市的科技精英,大半生倾注畜牧事业,退休后仍上山下乡,义务传授所学所长,深受养殖户爱戴,2015年去世后被汨罗市委追授为“老有所为优秀共产党员”。母亲仇泳宜勤劳质朴、乐于助人,在教育子女方面有着独特智慧。

七十年代,家里珍贵的闹钟两次被好奇的彭勇拆开研究,又两次因无法复原而忐忑不安。然而父母从未责骂,母亲反而温和引导:“因为你掌握的知识不够,所以修不好。等学会了闹钟的原理,就可以把它修好,所以你要好好学习。” 这种尊重好奇、鼓励求知的家庭教育,深深影响了彭勇的成长路径。

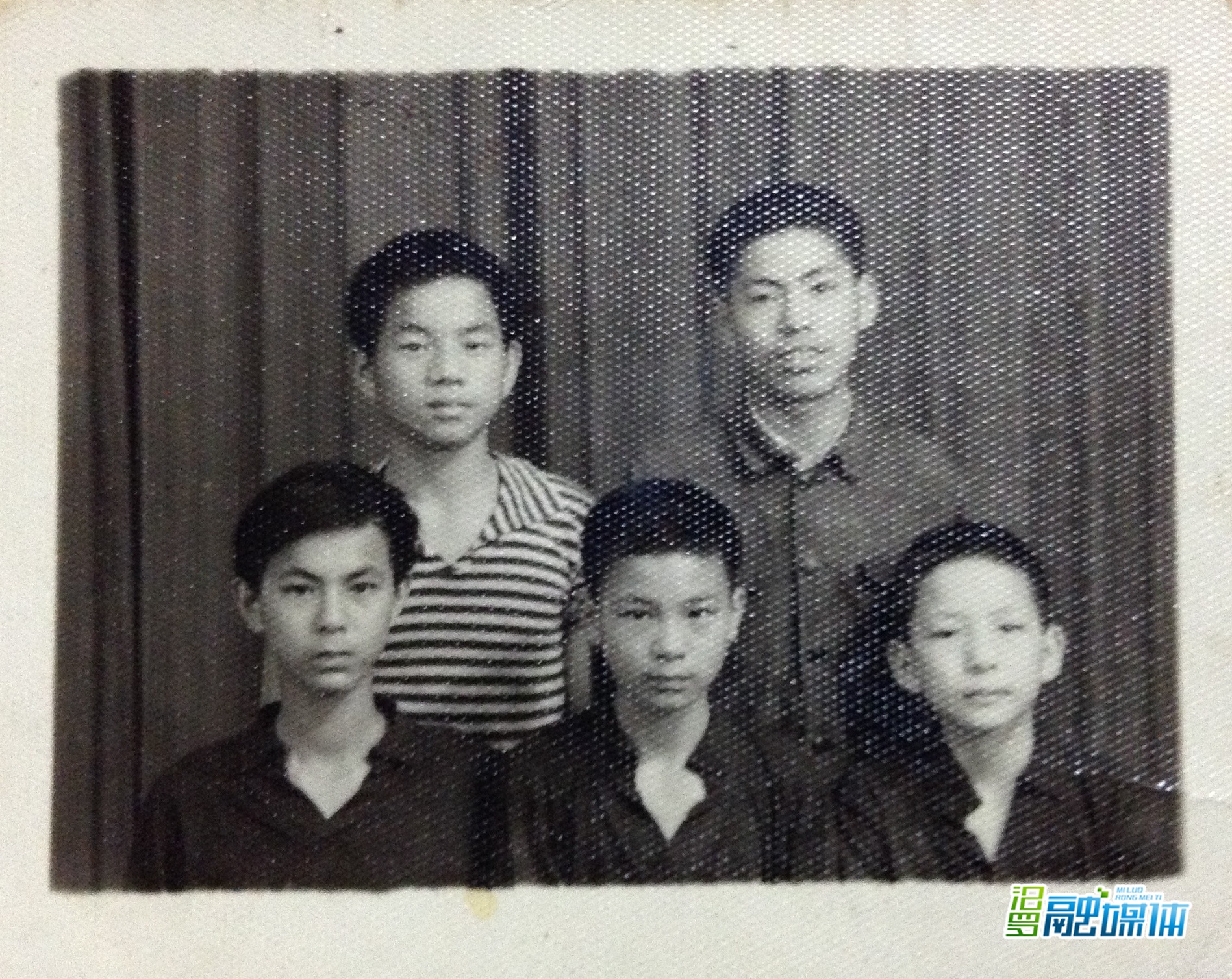

1979年彭勇从双托学校初中毕业考入汨罗一中。图为初中毕业与同学合影,后排左一为彭勇

1979年彭勇从双托学校初中毕业考入汨罗一中。图为初中毕业与同学合影,后排左一为彭勇

1979年,彭勇从双托学校初中毕业,以优异成绩考入汨罗市一中。初入城市的他曾因城乡差距而自卑, 高一班主任高雪珍老师将农村来的孩子召集起来,激励大家:“珍惜时间,好好学习,以后你们学业有成,走向社会,这些东西都会拥有的。”

“老师的这番话,一辈子受益,所以后来我们很多来自农村的同学都考出去了。”老师的激励,对未来美好生活的向往,让彭勇更加发奋学习,成绩始终名列前茅。

受父亲影响,彭勇一直对医学兴趣浓厚 ,高考志愿全部填报医学专业。然而录取通知书却来自四川大学生物系——这是班主任易亮皇老师见他生物天赋出众(高考仅差一分满分)而做的调整。

彭勇大学时期在四川大学理科大楼前留影

彭勇大学时期在四川大学理科大楼前留影

起初的失落很快转化为新的机遇:大学新生动员会上,著名植物学家方文培教授的一番讲话让他明白,到了21世纪,生物学将迎来蓬勃发展。四川生物种类丰富,更便于生物学研究,加之生物学与医学有诸多相融相通之处,彭勇很快调整好状态,全身心投入到专业学习,并偏重药用植物学研究。

“现在回过头看,命运就是这样。生物也是很好的选择,有了生物学的基础,学医药更容易。”对老师的良苦用心,彭勇心怀感恩。

深耕药学:从边陲支教到为枸杞正名

刻苦的学习加之对专业的热爱,让彭勇始终保持优异成绩。 1986年毕业后,彭勇进入中国医学科学院、北京协和医学院药用植物研究所 ,师从著名中药资源专家、同为四川大学校友的朱兆仪教授,并与“中草药活字典”肖培根院士共事。

1987年至1988年,22岁的彭勇作为中央讲师团成员,远赴位于中越边境的广西靖西职业中学支教。仅一学期就将倒数班级带至年级第一,期间光荣入党。

支教结束回到原单位后,彭勇被任命为研究所所长肖培根院士的秘书,专业能力快速提升。1994年,他作为主力成功筹办第三届国际传统药物学大会,扩大了中医药在国际学术界的地位,促进了传统药物学的国际交流。推动中医药走向世界。

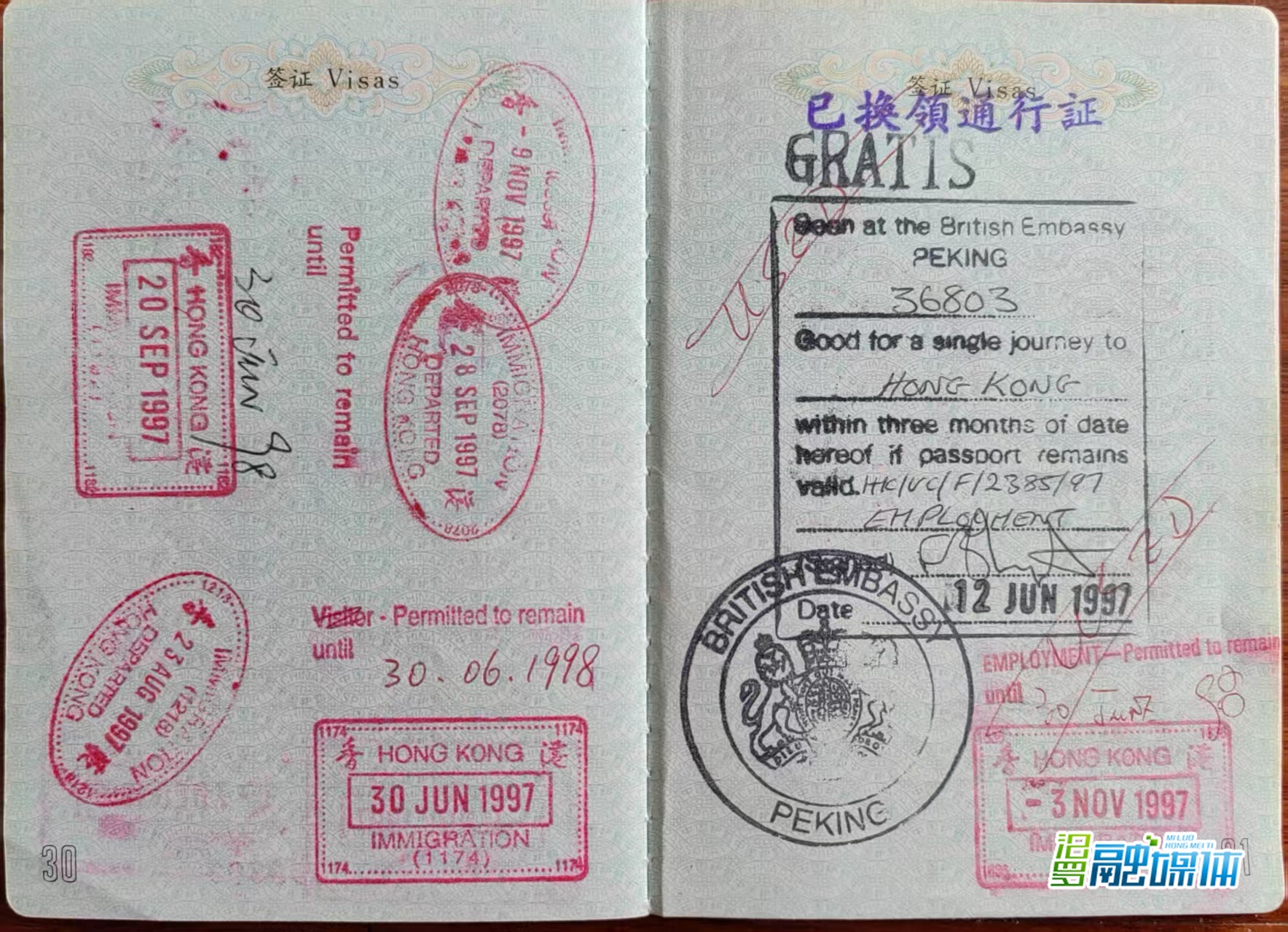

彭勇当年乘坐的迎接香港回归97次专列的签证

彭勇当年乘坐的迎接香港回归97次专列的签证

1997年香港回归前夕,应香港中医药管理委员会主席、香港浸会大学校长谢志伟博士邀请,彭勇作为内地首批专家乘坐97次专列抵港,参与发展香港中医药建设。

在香港,彭勇一待就是8年,前两年帮助香港浸会大学筹建成立中药研究所;1999年至2001年又成为香港创业板上市公司上海实业医药科技(集团)有限公司策划管理部高级经理,为他积累了企业工作经验。

面对高薪待遇,彭勇没有止步自己的求学之路。2001年他进入香港浸会大学学习,于2005年获哲学(中药学)博士学位,成为香港首届本土培养的中药学博士。

彭勇博士毕业与父母合影

彭勇博士毕业与父母合影

这期间,印度学者在国际杂志上发文称宁夏枸杞含有托品类生物碱——阿托品,并建议将宁夏枸杞作为提取托品类生物碱的新资源。这一结论震惊了世界植物学和传统药物学界,宁夏枸杞的安全性受到了极大质疑,出口也受到了重创。

彭勇在赵中振教授和肖培根院士指导下,将“中国枸杞属植物的生药学研究”作为博士课题。历时4年,他跨越中国枸杞产区,远赴英国邱园查阅标本、考证植物基原,最终以严谨的科学数据洗刷了印度学者强加于宁夏枸杞的“冤情”,研究成果获得了国际同行赞许,为中国特色药材的国际正名树立了典范。

读博期间,彭勇有幸在香港浸会大学聆听了杨振宁先生关于“如何因人施教和怎样做科学研究”的讲座,“这堂课让我受益匪浅,我在对研究生的培养也是遵循杨先生的育人之道。”

2005年,彭勇博士毕业,肖培根院士赴香港亲自参加他的毕业典礼,希望他回到研究所继续工作。彭勇没有犹豫,放弃了在香港已有的发展机会,义无反顾回到了北京,继续从事中医药事业。

作为国家科技进步奖评审专家、国家自然科学基金评审专家等多项国家级评审工作的专家成员,这些年来,彭勇在中药现代化研究与大健康产业开发方面建树颇丰。他主持和参加了包括国家自然科学基金重点和面上项目、973项目在内的多项国家级课题,已发表学术论文200余篇,获部级成果奖2项。

彭勇拜师中国工程院院士、国医大师王琦教授

彭勇拜师中国工程院院士、国医大师王琦教授

他还曾同时担任《Chinese Herb Medicines》《中国中药杂志》《中国现代中药》《现代药物与临床》等杂志的编委;主编和参编《南药与大南药》《精绘中华本草》《中华食疗本草》《绿药觅踪》《当代药用植物典》《健康新资源——玛卡》《苦丁茶研究与开发》《中药保健食品的研究与应用》《Chinese Functional Foods》(英文版)《Chinese Health Tea》(英文版)等10余部专著。

为开展医药结合研究工作,2019年,彭勇拜师中国工程院院士、国医大师王琦教授。在王琦院士的指导下与他的团队一起开展中医体质疗愈方面的理论研究与临床应用工作。2025年被四川省保健协会聘为疗愈产业分会名誉会长,同时担任中国癌症基金会鲜药学术委员会主任委员,积极推动我国疗愈产业和鲜药事业发展。

报以桑梓:从春雷学校到汨罗粽子

离开家乡再远再久,乡情永远是游子割不断的“脐带”。多年来,长住北京的彭勇一直关心支持着家乡发展,并被汨罗市委和市政府聘为汨罗市智库专家,积极为家乡发展建言献策。

彭勇在母校汨罗市一中留影

彭勇在母校汨罗市一中留影

2015年,彭勇回乡期间,受邀走进春雷学校,和这里的孩子们分享自己的学习成长经历。鲜活的故事,诙谐的讲述,让孩子们听得津津有味,深受启发与教育。

该校聘请彭勇为名誉校长,他欣然允诺,不要一分钱工资,“我原来也是个调皮的孩子。对孩子、特别是调皮的孩子,要有正确的引导,不能一味地堵死。”

从此,彭勇开启了对春雷学校的帮扶历程,连续多年带领北京协和医学院的研究生到春雷学校开展暑期社会实践活动,为春雷学校创建“建生百草园”,并获得肖培根、陈可冀、王琦、刘德培、刘昌孝等多位院士的关心支持,促进了春雷学校的快速发展。

春雷学校聘请彭勇为名誉校长

春雷学校聘请彭勇为名誉校长

在彭勇的感召下,身残志坚的全国“抗震救灾英雄少年”卿静文专程赴春雷学校为全体师生做励志报告,并于2025年5月到春雷学校开展支教,被学校聘为“知心大姐姐”。

除了关心家乡的教育事业,彭勇也在思考如何让自己的所学所长在家乡有“用武之地”。汨罗作为“端午源头”,汨罗粽子产业发展却始终未能突破瓶颈,彭勇看到此现状,决心将实验室成果转化为产业发展的动力。今年7月,他促成汨罗屈之源食品科技有限公司成立了“汨罗粽子研发中心”,并被聘请担任中心主任和首席科学家,推动药食同源理念落地。

汨罗粽子研发中心专家聘任仪式

汨罗粽子研发中心专家聘任仪式

在彭勇的助推下,该中心邀请了清华大学、中国医学科学院、北京协和医学院、中央民族大学、湖南师范大学、湖南中医药大学、湖南农业大学等高校的10位专家,围绕“做有文化和有益健康的粽子”,推动汨罗粽子产业化品牌化发展。

“我们结合王琦院士创建的‘九体医学’,细分人的九种体质,针对各类体质研发粽子产品,让辨体施‘棕’深入到老百姓的日常生活中。”彭勇介绍,他们首先针对痰湿体质,从历代千百药膳方中进行筛选和重组,通过大量实验,发掘出合适的食疗方,研发了第一款粽子产品,目前正在完善阶段,计划明年端午前将产品推向市场。后续还将逐步开发出适合其他体质的养生粽子,让汨罗粽子走向世界。

“汨水汤汤,屈子恨、千秋未歇。看粽影、角尖尖角,韵承湘楚。苇叶轻包忧国志,糯心暗裹思贤血。溯千年、民俗绕江波,情难绝。”从求学深造建树丰硕到尽己所长报以桑梓,彭勇的乡情融在诗词里,写在讲台上,更注入家乡产业发展的脉络中。这幅恩师的赠言,不仅见证了他的成长,更映照出一个学者不忘初心、反哺故乡的动人情怀。

一审:徐 娟

二审:游 岚

三审:杨剑波

责编:游岚

来源:汨罗市融媒体中心

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=54670355 )

看图学习·冰雪春天丨“把发展冰雪经济作为新增长点”

!/ignore-error/1&pid=54670335 )

第一观察|全面深入了解真实立体的中国

!/ignore-error/1&pid=54670315 )

学习笔记丨雄安新区建设,习近平这样领航指路、把脉定向

!/ignore-error/1 )

“潭超”开赛 选拔“湘超”球员

!/ignore-error/1 )

13类食品严禁在直播间售卖!市场监管总局出台新规 为直播电商食品划“红线”

!/ignore-error/1 )

邵阳妹子取消杀猪宴 不希望辜负大家的热情 准备了10余头猪和打糍粑

!/ignore-error/1 )

邵阳球迷超燃年会 2026“湘超”全新出发

!/ignore-error/1 )

湘阴县鹤龙湖“戴姐”喊你来捉鳖啦!捞湖藕、喝鳖汤、吃土鸡 水塘里藏着最浓年味儿~

下载APP

分享到